跟着蒙曼游桂博:展品背后的故事(二)

字体大小:大中小

“桂林山水甲天下,桂林梅瓶定一尊!”这句掷地有声的赞叹,源自“走读广西”文化直播之旅的精彩瞬间——知名学者蒙曼教授走进桂林博物馆,驻足明代梅瓶陈列展厅,在釉色流转、纹饰精妙的馆藏珍品前,由衷抒发了这份盛赞。接下来,就让我们循着蒙曼教授的视角,逐一解锁这些“瓶中瑰宝”的传奇故事与艺术精髓。

●乳鼠酒梅瓶

1983年出土于桂林尧山靖江温裕王朱履焘夫妇合葬墓。该梅瓶宽口,直颈,配有笠形瓶盖,盖内有一空心子口以防盖子滑落。梅瓶腹部主纹为青花双龙戏珠——双龙一升一降翻腾于祥云之间戏玩宝珠。周围饰以火云纹、壬字纹及飘带云纹。尤为难得的是,出土时瓶口被石灰状物封住,瓶内淡红色液体中浸泡着三只未长毛的小老鼠及一些药材。据李时珍《本草纲目》记载老鼠可入药,有滋补之效,而以此制作药酒则需以高度白酒浸泡。其出土为研究古代桂林酒文化及梅瓶用途提供了难得的实物资料。明代靖江温裕王年仅十九岁早逝,梅瓶出土体现了古人“事死如事生”观念,印证了梅瓶储酒功能及古人的养生智慧,堪称桂林博物馆最具传奇色彩的文物之一。

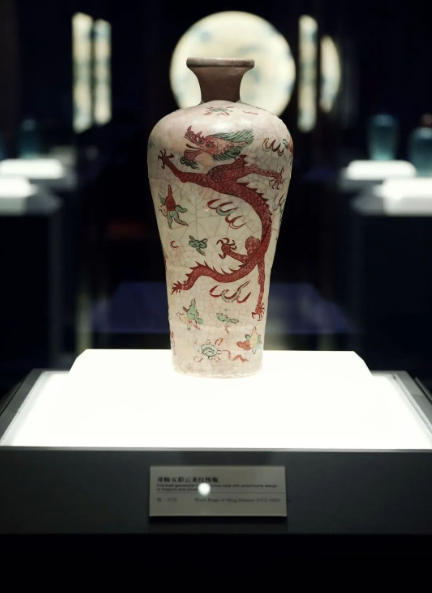

●哥釉五彩云龙纹梅瓶

哥窑是我国宋代五大名窑之一,以烧造开片瓷著称。哥釉五彩是一种将哥釉与五彩彩绘相结合的独特瓷器制作工艺,在梅瓶中极少见到。桂林博物馆收藏的哥釉五彩云龙纹梅瓶,造型挺拔,釉面呈米黄色开片纹,釉上施红、绿、黄、黑等色彩绘就双龙戏珠图。

明代龙纹梅瓶中大多绘三爪、四爪,偶有五爪。而这件哥釉五彩梅瓶不仅绘有五爪云龙纹,且升龙的一只脚竟意外绘出六爪,使之成为独一无二的六爪龙纹梅瓶。龙纹在宋元以后几乎成为封建帝王的专利,明初规定更为严格,到嘉靖后期逐渐失控,民间艺术中可见三爪、四爪和五爪龙纹。明代民窑的工匠们没有受到过多的规矩约束,造就了哥釉五彩云龙纹梅瓶这件独特的“错版”工艺品,与当今的错版邮票、钞票等异曲同工,尤为珍贵!

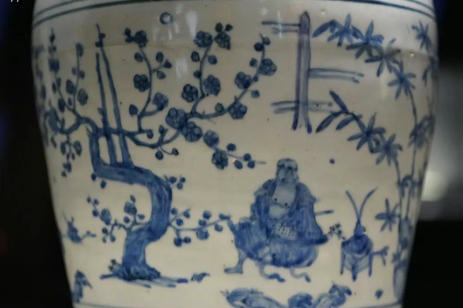

●青花岁寒三友仙人故事图带盖大梅瓶

明嘉靖青花岁寒三友仙人图带盖大梅瓶,于1982年出土于靖江宪定王莫夫人墓。此瓶通高64厘米,为桂林博物馆所藏梅瓶中器型最高大者。梅瓶长颈溜肩,线条流畅且富有美感,俗称“美人肩”。梅瓶图案层次丰富,共绘七层纹饰,其中腹部主纹饰为岁寒三友仙人炼丹图。“岁寒三友”以松、竹、梅为主题,因三者均耐寒不凋,故称“岁寒三友”,寓意高贵洁雅。图中松、竹、梅相互辉映,之下分别盘坐着八仙中三个主要人物,即背宝剑的吕洞宾、带拐杖的铁拐李及倒骑毛驴的张果老。图中并没出现毛驴,古代画工可谓匠心独运,将张果老的毛驴变作其身下的一石凳,有头有脚,极为巧妙。三位仙人神态飘逸,手持羽扇,徐徐煽动丹炉焰火。整瓶画面道教色彩浓厚,与嘉靖皇帝崇仙道、祈求长生密切相关,即体现了鲜明的时代特征,也寄托了古人对延年长寿的向往。

●青花仕女蕉叶题诗图梅瓶

明宣德青花仕女蕉叶题诗图梅瓶,其腹部主纹饰以唐代诗人韦应物《闲居寄诸弟》入画,诗中写道:“秋草生庭白露时,故园诸弟益相思。尽日高斋无一事,芭蕉叶下独题诗。”古人常在芭蕉叶上书写,这不仅是因为其叶片宽大便于挥毫,更是一种别具文人雅趣的行为,如被誉为“草圣”的唐代僧人书法家怀素就曾种芭蕉练字,成为一段佳话。明宣德时期,蕉叶题诗题材的瓷器较为流行。这件青花梅瓶描绘庭园中仕女执笔题诗于蕉叶,侍女捧砚恭立,远处山峦隐现,近处奇石松柏与秋草相映,将“芭蕉叶上独题诗”的孤寂相思蕴含于梅瓶瓷画中。此瓶将唐诗意境与瓷绘技艺完美融合,体现了古人“画中有诗”的美学追求。

●青花西溪问樵图、携琴访友图梅瓶

明宣德青花携酒寻芳(携琴访友)图梅瓶与西溪问樵图梅瓶,是桂林博物馆的镇馆之宝,1972年出土于明靖江安肃王朱经扶夫妇合葬墓。两瓶造型一致,器型凝重敦厚。瓶颈部、肩部和胫部图案完全相同,腹部主体图案虽不完全相同,但讲述的是同一故事。

西溪问樵瓶以托剑侍从于马前引路,身穿补子的高士勒马回首与樵夫对话为景,呈现“高山流水遇知音”的故事;青花携酒寻芳(携琴访友)瓶绘琴童托琴引路,高士策马徐行,马后仆人担酒食相随,食盒与酒瓶细节生动再现明代文人雅集场景。两件梅瓶风格相似,一文一武,极富情趣,当出自同一画工之手。从图意看,应该是“高山流水,得遇知音”的故事中俞伯牙初遇樵夫钟子期及携琴拜访老朋友两个主题:前者刻画山野问路的巧遇,后者展现春日访友的闲适,两瓶合璧呈现俞伯牙与钟子期故事的前后篇章。特别是“携酒寻芳”图中“瓶中瓶”的出现为研究梅瓶用途提供了可贵的实物资料。这类内容互为补充的对瓶瓷画,实属少见,堪称明代永乐、宣德时期中国青花瓷黄金时期的典范之作,被誉为桂林博物馆的镇宝之宝。

桂林博物馆馆藏300 余件明代各类梅瓶,大多出土于靖江王陵区,不仅承载着靖江藩王280年的兴衰更迭与生活图景,更是中国陶瓷艺术的生动体现。经蒙曼教授的专业解读与直播镜头的全景呈现,这些梅瓶走向大众,成为传递明代陶瓷美学、展现靖江藩王文化、串联广西历史记忆的鲜活载体,让更多人直观领略到这份跨越数百年的文物魅力与深厚文化底蕴。

撰稿:宾 妮

编辑:夏彬洋

审核:周华 韦卫能